だいぶ過ぎての投稿ですが、11月9日(日)に東北大学医学部研究棟で開催された全日本鍼灸学会東北支部学術集会で研究発表をしてきました。

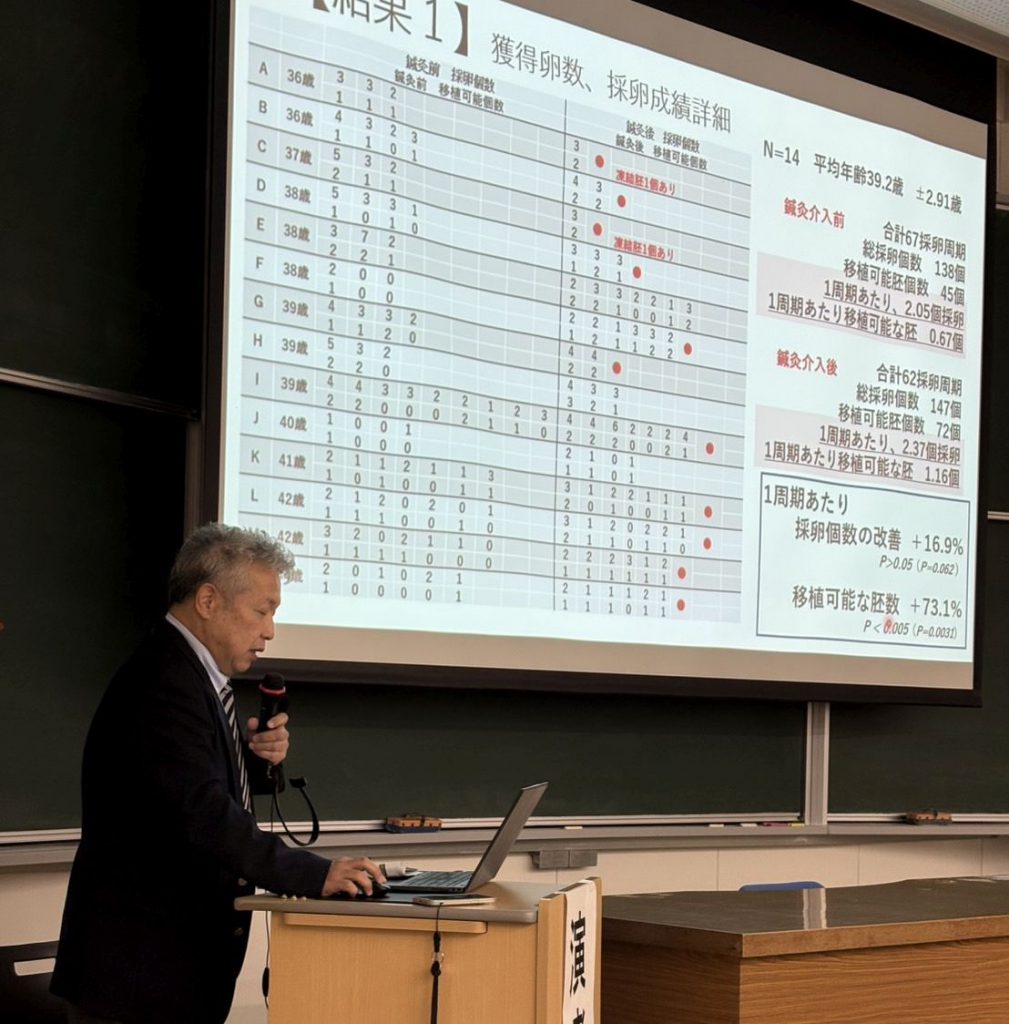

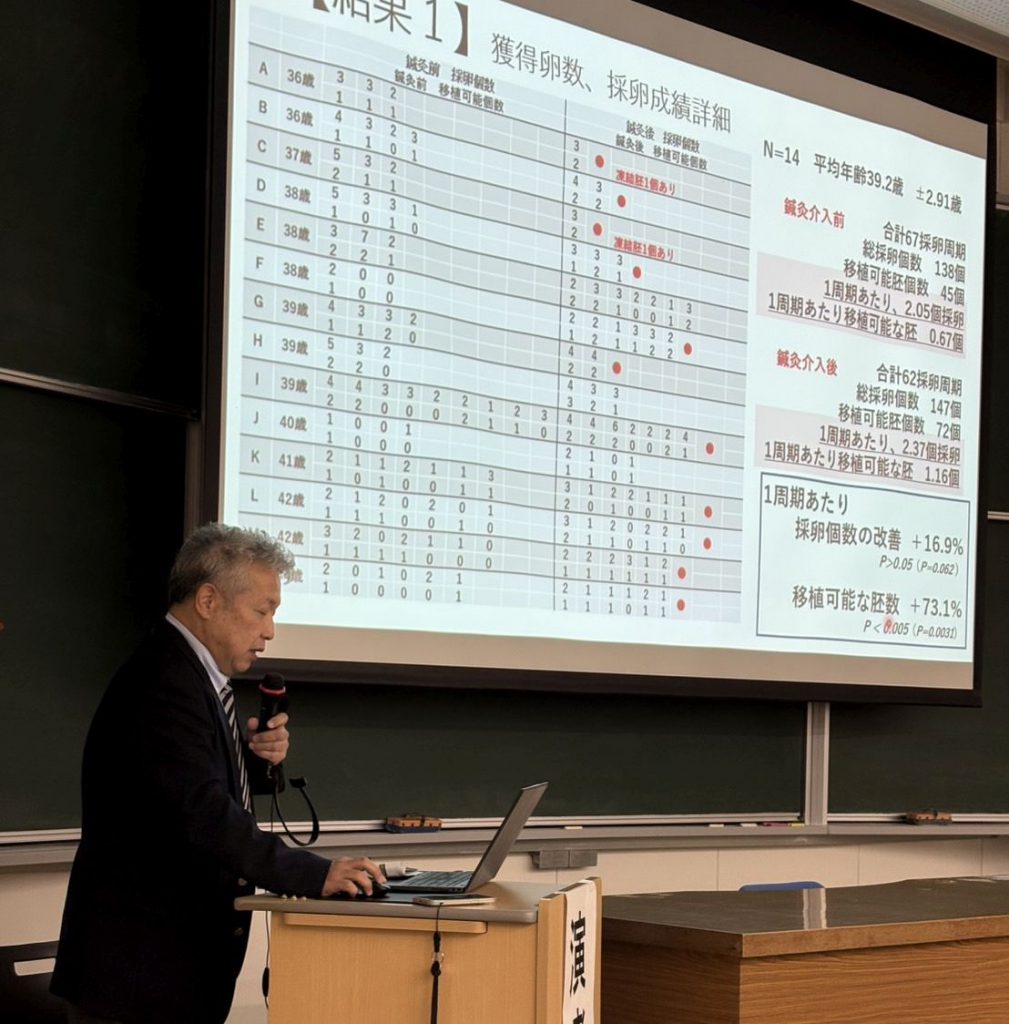

鍼灸を一定期間行うと、体外受精での採卵成績、特に胚移植や凍結できる胚が増える、という研究でした。

昨年6月には福島県立医科大学で開催された、日本東洋医学会福島県部会での教育講演に使った研究でした。

今現在は、さらに効果のある治療法で研究しています。

だいぶ過ぎての投稿ですが、11月9日(日)に東北大学医学部研究棟で開催された全日本鍼灸学会東北支部学術集会で研究発表をしてきました。

鍼灸を一定期間行うと、体外受精での採卵成績、特に胚移植や凍結できる胚が増える、という研究でした。

昨年6月には福島県立医科大学で開催された、日本東洋医学会福島県部会での教育講演に使った研究でした。

今現在は、さらに効果のある治療法で研究しています。

激動の6月。。。でした。

6月28日は、盛岡で日本鍼灸師会東北ブロック会議に出席。

翌日も昼直前まで会議出席し、12時17分の新幹線で福島へ。

福島駅からタクシーで福島医大へ。

福島医大の中にあるM&A薬局・光が丘鍼灸院の会議室で日本東洋医学会福島県部会の学術総会に参加し、教育講演で当院の不妊治療について1時間講演させていただきました。

多くの医師に聴講いただきましたが、とてもありがたい機会でした。

会場参加は30名弱でしたが、オンラインでは120名以上参加があったということでした。

当院の女性不妊では、例えば体外受精での採卵後、移植可能になる胚が増えることを過去のデータで示し、

当院での女性不妊、男性不妊への鍼灸治療について.jpg)

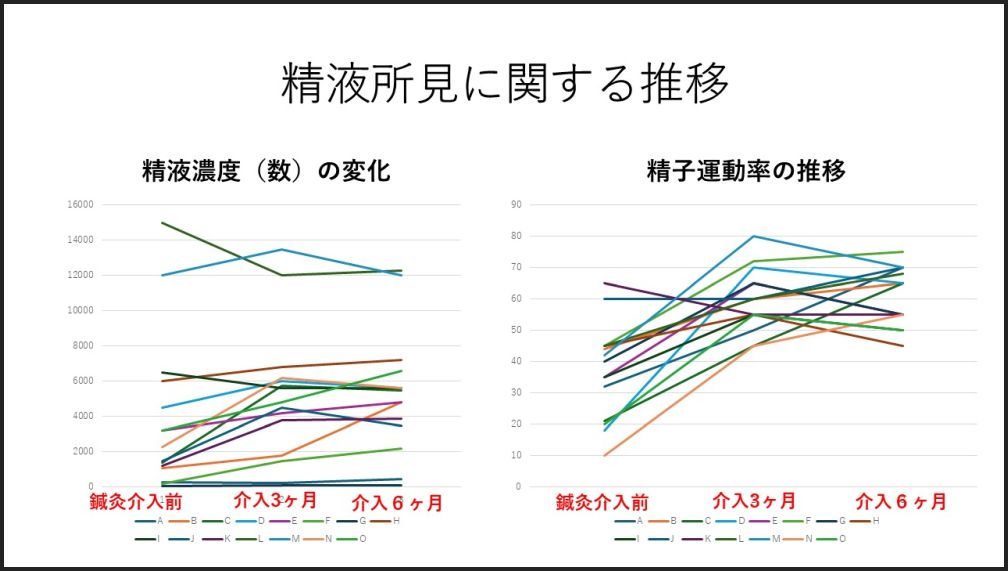

男性不妊では、当院の鍼灸治療により精子の数や精子の運動率が改善することを示しました。

発表後、JA福島厚生連 白河厚生総合病院の石橋真輝帆医師からご質問をいただき、講演後もPCOSなどでいろいろ教えていただきました。

とても貴重な学びの場となりました。

ながらく執筆をサボっておりました。。。

なにしろ6月は激動でした。

6月1日(日)は、名古屋で学会発表をしてきました。

もう一つ大きなイベントがあり、日本東洋医学会福島県部会学術総会(会場・福島医大)で教育講演を依頼されました。

普段の鍼灸師や学生を対象にした講演ではなく、多くの医師しかも生殖医療専門医を対象にした講演ですから、不妊に対して鍼灸が効果があるデータを示さなければなりません。

しかも現在、当院ではさらなる効果を目指して鍼灸+レーザーも使った治療を行っています。そのデータは鍼だけの効果ではないので、2011年当時の鍼灸と電気鍼のみのデータを長らく検証しました。

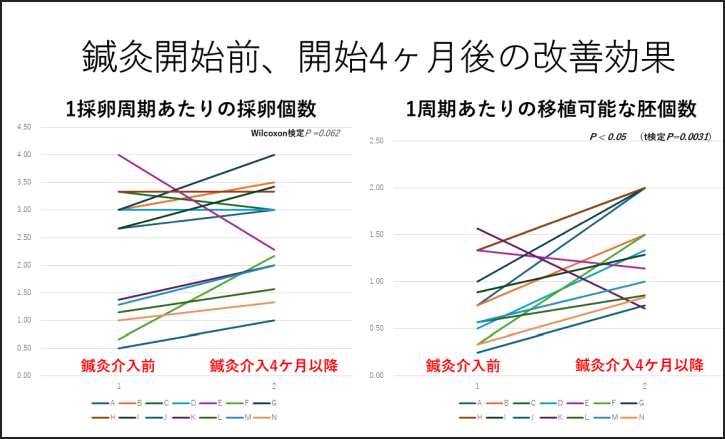

〇鍼灸介入前後で、採卵できた卵の数の変化

〇鍼灸介入前後で、受精し移植可能となった胚=胚(卵)の数の変化

上記の条件で残ったのは14人(平均年齢39.2歳±2.91歳)

この14人の、鍼灸介入前後でのデータを比較しました。

院長コメント

統計処理すると、鍼灸を行うと採卵数が上がる可能性が高い。

また、鍼灸を行うと、受精し『移植が可能になる卵子(胚)が増える』ことがわかる(P=0.0031)。

以上の通りの結果となりました。

現在はより効果の高い治療法と低刺激レーザーを使っていますので、さらに効果が高いと考えています。

鍼灸により体外受精の成功率が高くなることは、これで十分考えられます。

昨年5月開催の、第73回全日本鍼灸学会開催から、もう一年を迎えます。

昨日の記事に書かせていただいたように、教育講演1『不妊鍼灸の特別演題入りとこれから』を講演させていただきました。

その内容をレビューとして学会雑誌に掲載させていただきました。

学会が終わったらすぐに執筆しなければなかったのですが、数年がかりの学会準備で、燃え尽きて書けませんでした(;^ω^)

私が生涯のライフワークに選んだ不妊鍼灸で、このように掲載されたことは一生の宝です。

内容は、不妊鍼灸のエビデンスを、しかもメイド・イン・ジャパンの質の高いエビデンスを作り、世界に発信してきましょう、と言うものです。

しばらくの間、当院玄関前に置いておきますので、ぜひお手に取ってご覧ください。

2月23日(日)は、正午まで診療いたします。

日曜診療は原則的に前日までの事前予約が必要ですが、

ちょっとだけ空きがありますので、当日急患は対応いたします。

2月24日(月・振休)は、正午まで診療いたします。

————————————————————————–

着床改善に鍼灸が効果があると、どこからか聞いたのか、

体外受精の胚移植を行った後から鍼灸を開始したい、という問い合わせがあります。

当院では、こうした問い合わせに『胚移植の後から鍼灸を行っても効果がないから、もし妊娠反応が陰性だったらそこから治療を始めてはどうでしょうか』とお答えしています。

命のある胚盤胞であれば、融解して細胞分裂が再開し、胚移植から数時間後~遅くても1日後には着床に入ります。

胚移植後1日や2日経ってからの鍼灸は、何の効果もありません。

もし胚移植後、1~2日後になって鍼灸を行い妊娠したら、それは鍼灸はやってもやらなくても妊娠したのでしょう。

もっとも原因不明の初期の流産を繰り返すような方の場合は、流産予防としての効果は少しはあるかもしれませんが。

何度も移植して妊娠できない場合はほとんどは胚(受精卵)が原因になります。その場合は採卵前半年くらいから鍼灸をはじめ、良い卵が得られるようにした良いと思います。

当院では、胚移植の成功率を高める治療を、胚移植の最低1ヶ月前からを勧めています。早いほど良いです。

PubMed(NIHが管理している医学論文の公開データベース)で調べると、体外受精に鍼が効果がある、としているのは、ほとんどが胚移植前や、胚移植前+胚移植直後のセットです。

めぼしいところで台湾産婦人科学会で発表した2020年の論文(RCT)では、Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy

Effectiveness of acupuncture on pregnancy success rates for women undergoing in vitro fertilization: A randomized controlled trial

(日本語タイトル:体外受精を受ける女性の妊娠成功率に対する鍼治療の有効性:ランダム化比較試験)

結果:72人の胚移植実施者を36名の鍼治療群と無治療群に分けて胚移植を行った結果、判定日でのβ-hcg検出(妊娠)率は鍼治療群は63.9%、無治療群は33.3%だった。

この時の鍼治療は、1回目は胚移植の1週間前、2回目は胚移植の30分前、3回目は胚移植の30分後で、胚移植後の鍼灸のみではおそらく効果はなかったでしょう。

胚移植直前(25分)・直後(25分)の鍼はPaulusの2002年の報告でも鍼群に効果ありという論文があります。

実際に胚移植の直前30分や25分、直後30分や25分の鍼灸は、日本では無理でしょう。

当院では胚移植に備えての鍼灸としては1~2ケ月の治療期間で10回ほど行うことを勧めています。

明日は福島県鍼灸師会主催で、私が講師で第3回オンライン不妊症セミナーを開催します。

https://fukushima-harikyu.jp/archives/info/2025_02_23

参加者もど~んと増えて嬉しい限りです(^^♪

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35222669/

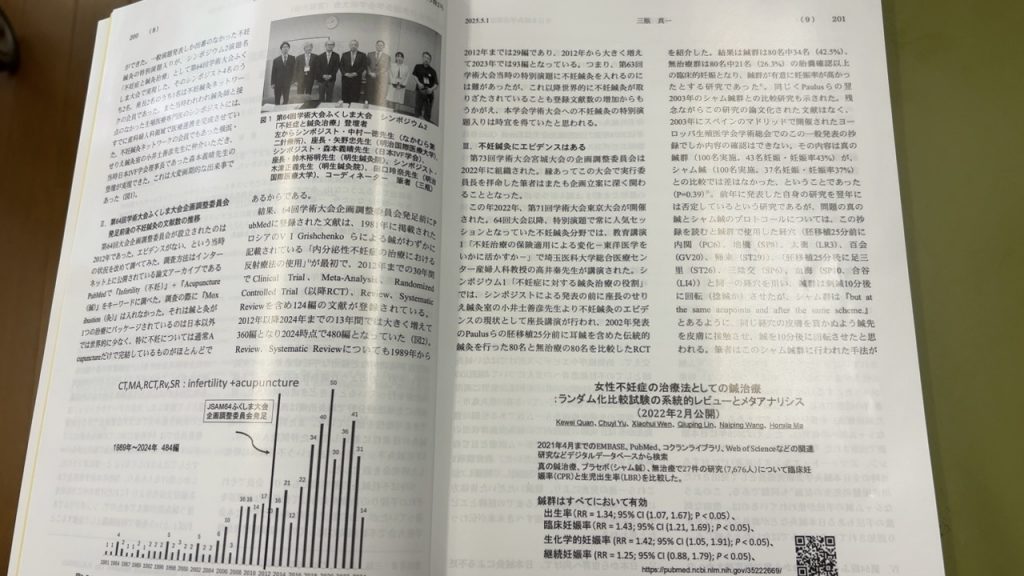

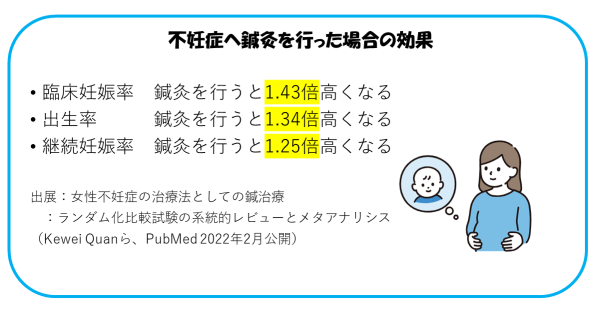

(Kewei Quanら、PubMed 2022年2月公開)

論文内容:2021年4月までのEMBASE、PubMed、コクランライブラリ、Web of Scienceなどの関連研究などデジタルデータベースから検索 真の鍼治療、プラセボ(シャム鍼)、無治療で27件の研究(7,676人)について臨床妊娠率(CPR)と生児出生率(LBR)を比較した。

結果:出生率(RR = 1.34; 95% CI (1.07, 1.67) ; P=<0.05)、臨床妊娠率(RR =1.43; 95% CI (1.21, 1.69)) ; P < 0.05)、生化学的妊娠率 (RR = 1.42; 95% CI (1.05, 1.91); P < 0.05)、 継続妊娠率 (RR = 1.25; 95% CI (0.88, 1.79); P < 0.05)

要約:7,676人の女性不妊の患者を研究した27件の論文を調査した結果、臨床妊娠率は1.43倍、出生率は1.34倍、妊娠継続率は1.25倍に、鍼を行わなかった群に対して鍼を行った群が高かったということです。

このメタ解析のサブグループの研究は、ほとんどが体外受精での胚移植直前・直後に鍼灸を行った際の効果です。

体外受精の直後のみに鍼灸を行った場合でも効果はありますが、事前にさまざまな検査などを行う必要があります。

すでに凍結胚などがあり、その胚移植の着床率を向上させたい、という治療をご希望の場合は、最低でも胚移植予定の最低1ヶ月前から鍼灸治療を開始します。(米国医学会では3ヶ月前からの鍼灸開始を推奨しています)

『胚移植直後から鍼灸治療を始めたい、』という方がときどきいらっしゃいますが、効果的な治療が不可能なため、胚移植前から治療を始めるようおすすめいたします。

9月の診療案内

https://sanpei89in.com/blog/?p=4594

9月15日(日)、16日(月・振替休日)は午前中診療します。

9月22日(日)、23日(祝)は休診となります。

—————————————————————————–

特に体外受精を受けている患者さんで、採卵数が少ないので多くしたいとか、卵子のグレード・質を向上させたい、と言って来院される方がおられます。

もちろん患者さんの年齢や体質にもよりますが、多くの患者さんで一定期間しっかり鍼灸治療を行うと、採卵できる数が増えたり受精率が向上したり凍結時のグレードが改善します。

卵巣の中で卵が育っていくとき、より良い1個の卵だけを排卵させるため、最初にたくさんの卵が育ち始めます。

年齢にもよりますが数千個~数百個が一斉に育ち、そのうちの一番優れた1個だけが残り、ほかはすべてアポトーシス(細胞死)を迎えて閉鎖していきます。

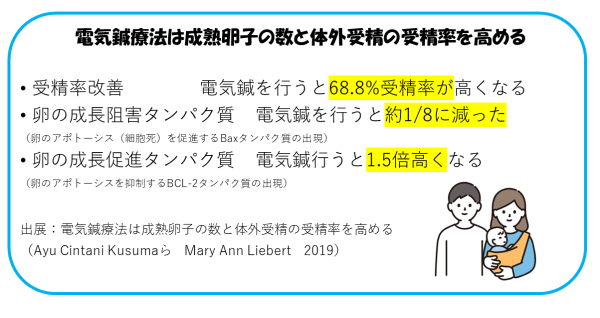

鍼灸(電気鍼)を行うと受精率が+68%高まります。

また鍼灸を行うと、卵細胞がアポトーシスを促進するBaxタンパク質が大きく減り、1/8になり、卵の成長促進因子であるBCL-2タンパク質が1.5倍に増えます。

こうした科学的根拠があり、鍼灸を行うと成長過程でアポトーシス(細胞死)により減る卵細胞が減り、結果的に採卵数が増えます。

7月20日の土曜日午前中は、福島県立医科大学に8月1日にオープンする会津医療センターのサテライト鍼灸施設・光が丘鍼灸院の内覧会に招待されました。

医大附属病院入り口にある、薬局の2階に鍼灸院があります。

私が会長を務める一般社団法人福島県鍼灸師会から、祝花をお送りしています。

竹之下医大理事長兼学長からの式辞から始まりました。

福島医大では、正式なシラバスに鍼灸も入っています。

その後、会津医療センター漢方医学研究所教授である、鈴木雅雄先生から鍼灸のエビデンスについての講義がありました。

続いて鍼灸の体験コーナーです。

竹之下理事長兼学長が、嬉々として鍼を打っておられました。

こちらは、世界的な放射線医学の第一人者である山下俊一副学長に、鍼灸を説明する中村聡・日鍼会会長。

その後は、四室ある鍼灸治療室を見学しました。

この事は、7月20日のテレビにも報じられ、翌日7月21日の福島民報に掲載されました。