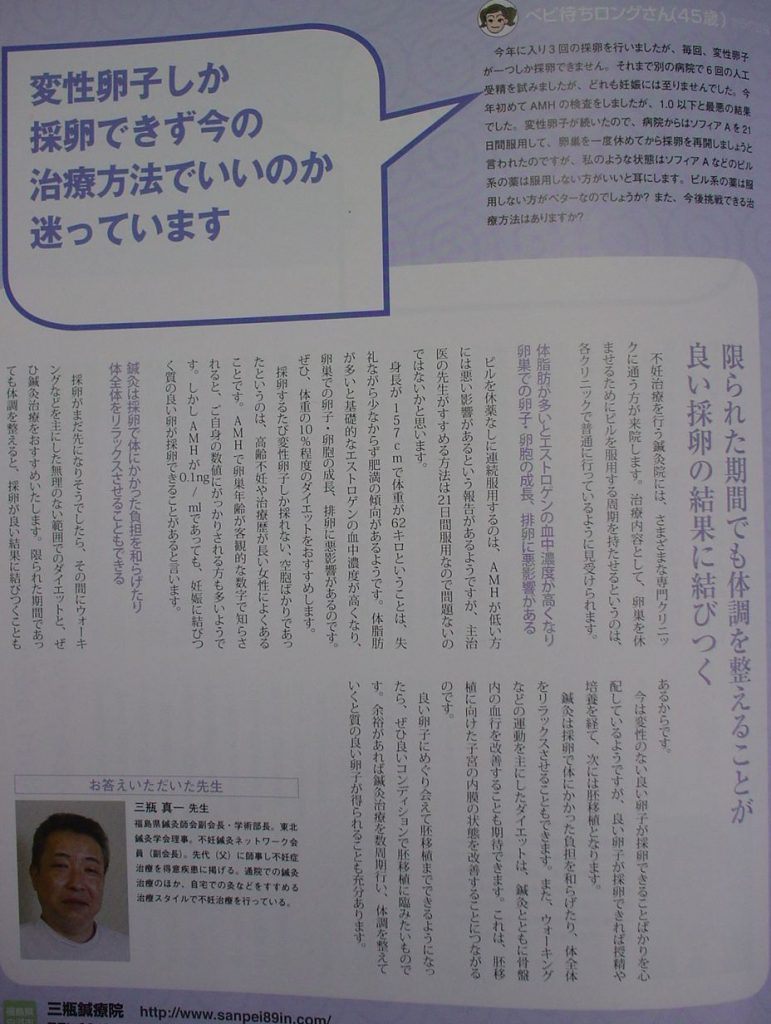

当院では、不妊や妊活治療を得意治療に掲げております。

現在まで、全国の多くの鍼灸師会や学会などで、当院の治療について講演させていただきました → 学会発表・講演歴

そのほか、、つわり症状、さかご(骨盤位)の方が良く来院されます。

当院での鍼灸治療でのさかごの改善率は、80%以上です。

ある年は、25人以上、連続で改善した時もあります。

26人目か27人目か、3回で来院をあきらめ帝王切開で分娩された方がいて、非常に残念な思いをして以来、改善率の追及をやめました。安全に治っていただく、それが最善です。

なぜにさかごが鍼灸で治るのか?

以下の科学的な理由があります。

——————————–

フランシスコ・ガルディニ『骨盤位矯正に対する灸の効果』

JAMA(米国医師会雑誌)1998;280(18):1580-4

・左右の至陰(足にあるツボ)に、15分ずつ棒灸を行う。

・結果、胎動回数が増加(平均35.35回→48.45回に増加)

頭位回転数も増加(62/130→98/130)

——————————–

高橋佳代『骨盤位矯正における温灸刺激の効果について』

東京女子医大誌1995.5(10)801-7

・実験と結果

至陰穴に温灸後、胎動が有意に増加し、施灸後15分で減少してきた。超音波ドップラーにて、子宮動脈(UtA)、臍帯動脈(UmA)の血管抵抗を調べてみると、施灸後が有意に低下している。

・考察

灸による子宮循環抵抗の低下は、子宮筋のトーヌスの低下を起こし、子宮筋の弛緩は胎動を容易にさせた。

——————————–

以上、鍼灸を行うと子宮動脈、臍帯動脈の血管抵抗が低下して血行が改善することにより、子宮筋が弛緩(柔らかくなる)というのが鍼灸によるさかご改善のエビデンスです。

なお、さかご(骨盤位)や正常の頭位は妊婦さんの腹部の触診ではまずわかりません。これは熟練した産科医でも確実にはわからないといいます。

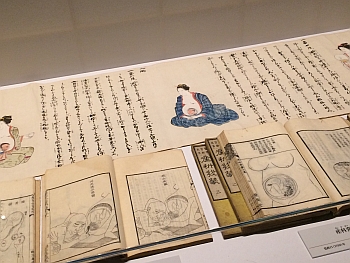

そもそも、さかご(骨盤位)の発見は、スコットランドの医師、ウィリアム・スメリー(1697-1763)が世界で初めて発表されたそうですが、同じ時期・江戸時代の賀川流産科術・賀川玄悦が1765年に発表されています。資料にもよりますが、賀川玄悦が世界で最初にさかごを発見したともいわれています。

つまり、超音波診断が登場するはるか以前、胎児は分娩直前に頭が下になって生まれてくる、と考えられ、さかごの概念がなかったとのことです。

私も妊婦さんを触診してさかごかどうか判別できませんので、治療の際には参考に超音波を使っています。胎児は通常、前にしか回転しませんので、鍼灸施術後は胎児の背中が上になるよう、妊婦さんに指導しています。

これもさかご治療の高改善率に寄与しているのでしょう。

当院のさかご治療は、超音波による観察料も含め1回4,300円です。治る方はだいたい5回以内の治療で治りますが、来院時の週数やさかごになってからの日数によりなかなか治りにくい方もおられます。

5回以上で治らなかった場合、6回目からは2,300円に施術料金を調整して患者さんの負担を軽減しています。

だいぶ前(2014年)に書いたブログの記事を思い出しながら書きました。

http://sanpei89.rakusaba.jp/diary/diary.cgi?no=1015